jQuery Plugins [script] jQuery Plugins [script] |

||

|

《 スクリプト仕様 》 ★ オート設定です。 ★ 写真解説が長いため手動で。 ★ 表示時間:7000 ms。 ★ 画像 mouse-on:一時停止。 |

|

|

|

|

||

|

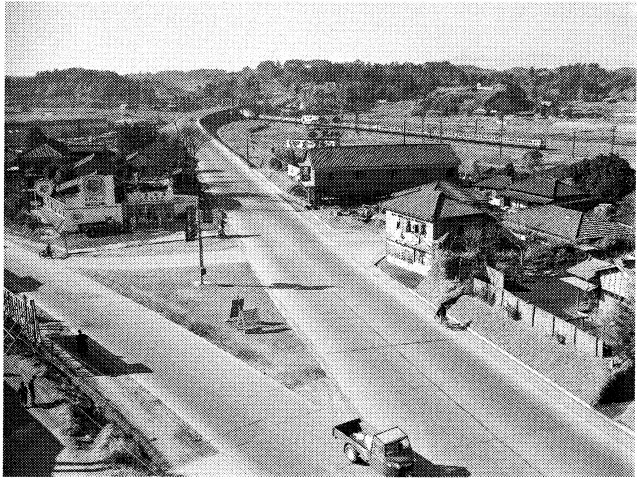

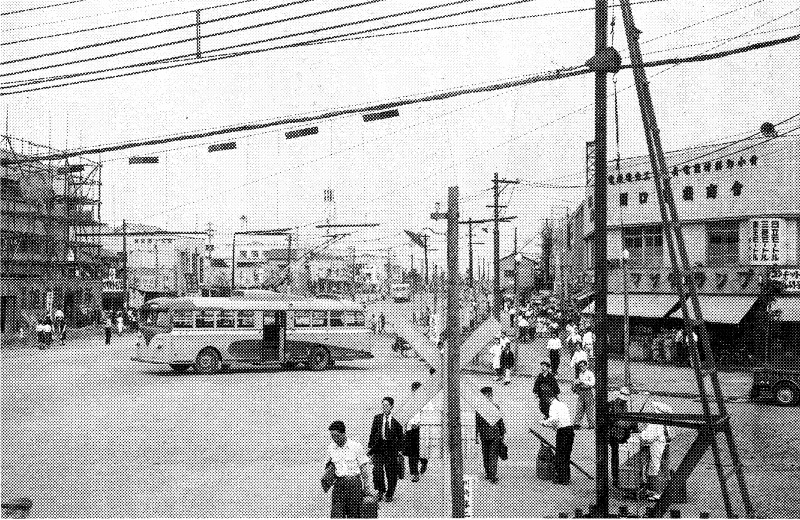

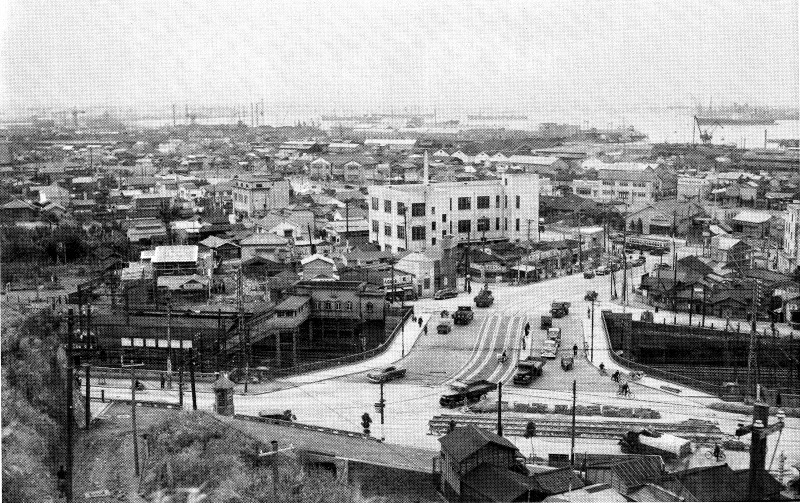

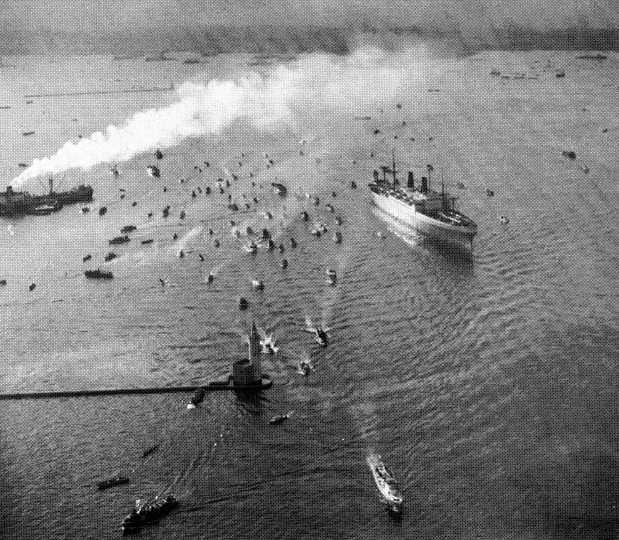

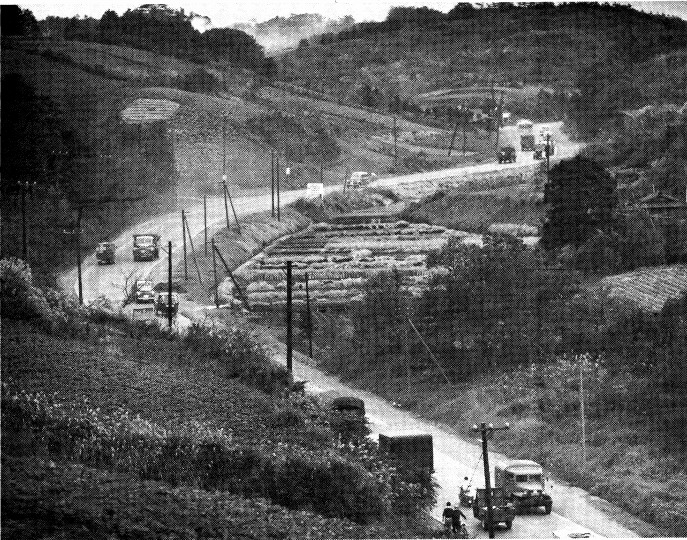

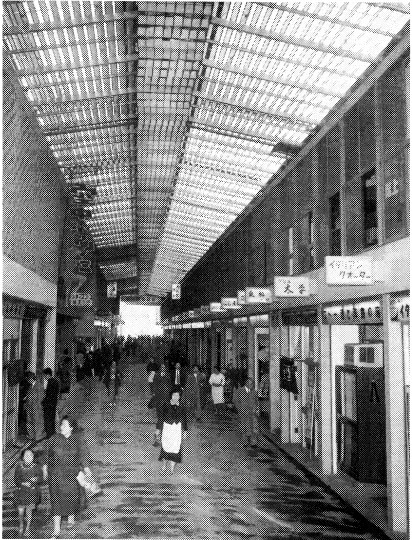

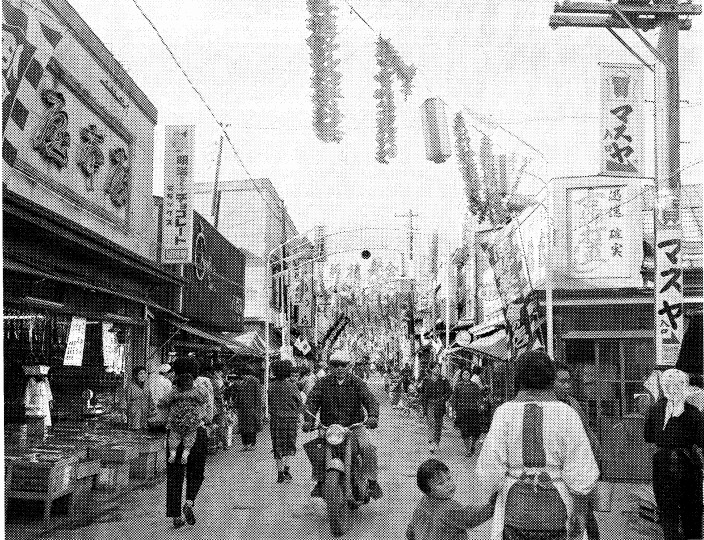

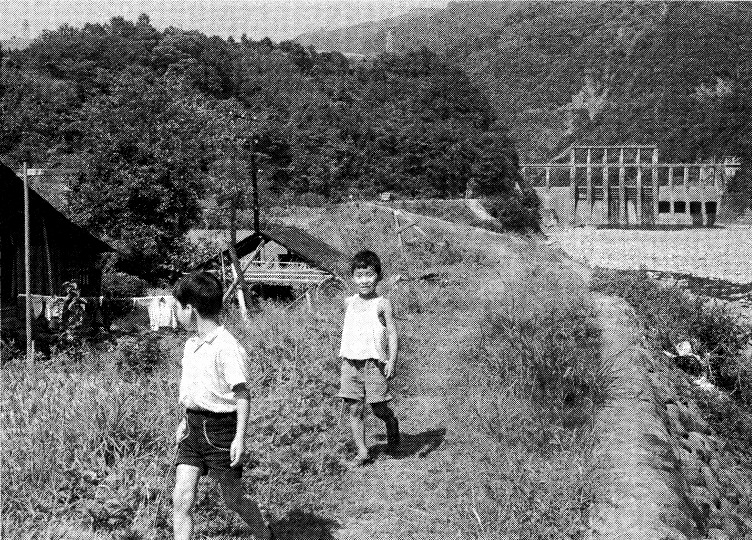

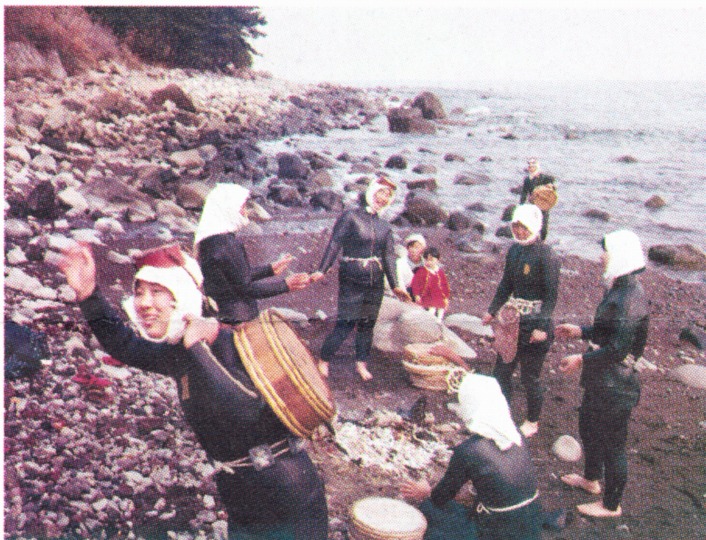

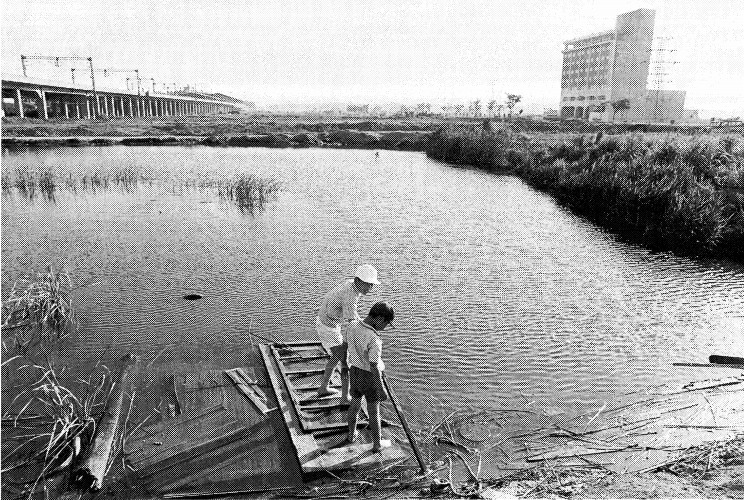

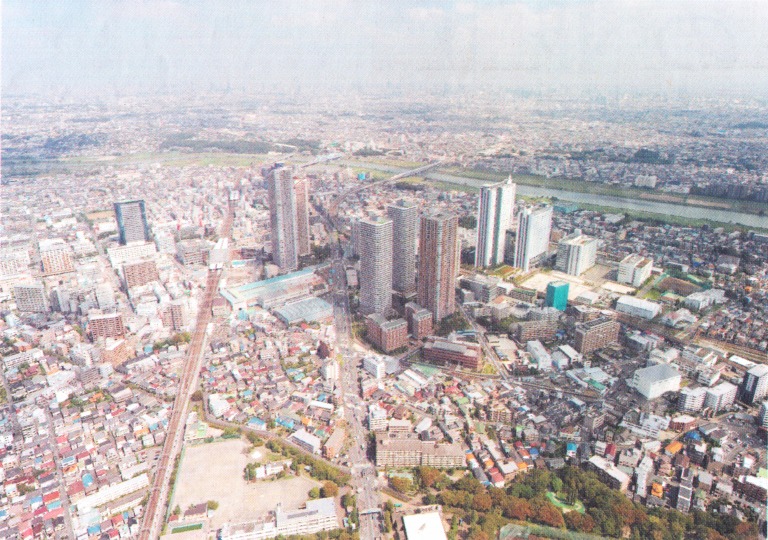

『変わる街並み 見つめ続け』 「地域をつなぐ、心をつなぐ」 2015年(平成27年)2月1日付 (神奈川新聞125周年) |

||

ギャラリー へ戻る ギャラリー へ戻る |

||

管理人のページ へ戻る 管理人のページ へ戻る |

||