| �\�� | No�Q | No�P | EasyDiary | �j�Q | �j�P |

| �摜�g��F lightbox �� fancybox | |||||

| �A�T�U�̊J�� | 2025.5.13�@�m 19 �n | |

�m �lj��F2025.5.29 �B�e �n �m �lj��F2025.5.29 �B�e �n���u�A�T�U���̓~�c�K�V���Ȃ̑��B�Ώ��₽�ߒr�ɐ��炷�钊���A���i���イ�������傭�Ԃ^�����A���̂����A����ɍ���A�s�̉����͐����ɂ��邪�A�s���t�̏� �Ȃ��Ƃ��ꕔ������ɓ˂��o�Ă�����̂������j�����S�B�����ɐL�т������s�i�قӂ������j���畂�t�i�ӂ悤�^�����́j���o���Đ������A�s��L���Đ���ɉԂ��炩����B�ԕق͂T�����U���A�ԕق̐F�͔��������͉��F�B���E�ɖ�T�O�킪���z���Ă���v�Ƃ̋L�q������B �y �������r �z�@��ł��S�z����Ă���u�������v��ی�E�琬���Ă���r�ł��B�i �R����������E�s�}�y�؎����� �j �k ���ȃ��b�h���X�g�i2012�j�F����Ŋ뜜�@�^�@�_�ސ쌧���b�h�f�[�^�u�b�N�i2006Web�j�F��� �l

�s �������m �E������ �^ �~�c�K�V���ȃA�T�U�� �^ �ʖ��F�n�i�W�����T�C �n�t�@�r����Ɏ������闎�t���̐������N���ŁA������p������ƌ����Ă��܂��B�Ԋ��͂U������X���ŁA�t�̂킫���琔�{�̉Ԍs�������āA���F���Ԃ��炩���܂��B�Ԋ��͂R�`�S�����ʼnԕقɂ͕z���قꂽ�悤�ȍׂ����t���������Ă��܂��B���s�͐���̓D�̒������ɔ����A�t�͂T�`�P�O�����̗��`���~�`�ŁA������������A���ʂɕ����т܂��B�P���Ԃ��ߑO���ɊJ���A�[���ɂ͕��܂��B���O�̗R���͖��m�ł͂���܂��A���ɍ炭�A�ɍ炭�A���Ƃɂ��Ƃ������܂��B�{�B����l���E��B�ɍL�����z���Ă��܂����A�����̈������ݍH���̉e���Ō���������A��ł��뜜����Ă��܂��B

|

||

| �V���o�i�A�J�c���N�T�i���� �ԋl���j | 2025.4.22�@�m 18 �n | |||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||

| �I�I�^�`�c�{�X�~���m �嗧��i�j� �n | 2025.4.12�@�m 17 �n | |

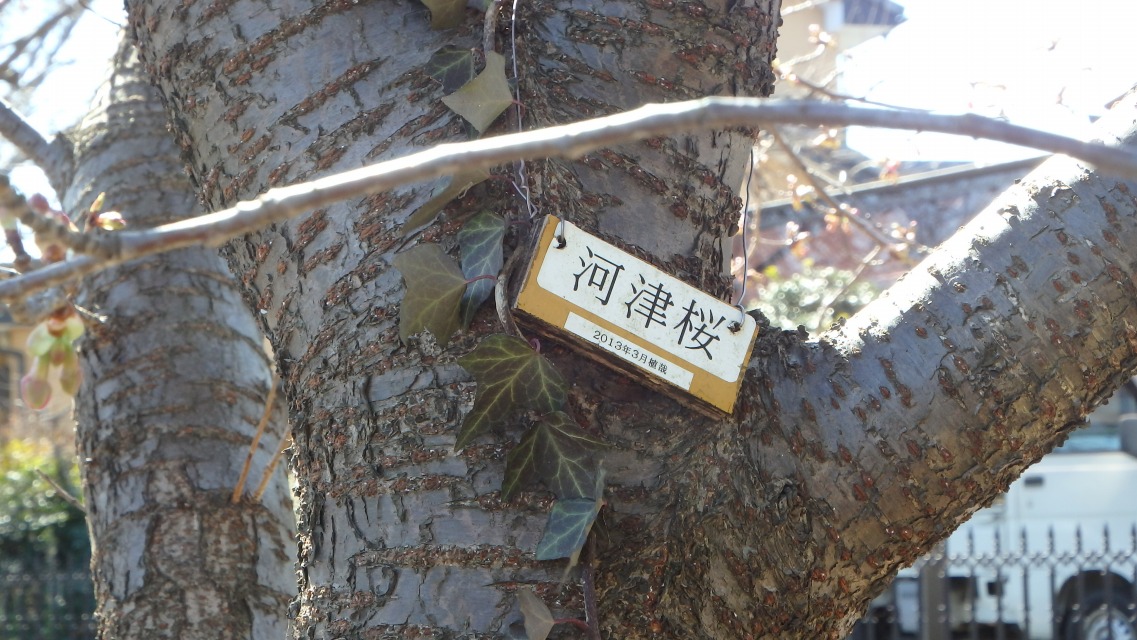

�@��拴�̂����ƂɐA�����Ă���u�V�̐�i�T�N���j�v�̊J�Ԃ��m�F�����B�\���C���V�m���U��n�߂Ă���炭�u�x�炫�̃T�N���v�ɂȂ邾�낤���B���d�炫�B�W���s���N�̉Ԃ┒���Ԃ����ꂢ���B |

||

| �V�i�����M���E | 2025.4.�W�@�m 16 �n | |

|

||

| �J�����i�ԗ��j�̖� | 2025.4.5�@�m 15 �n | |

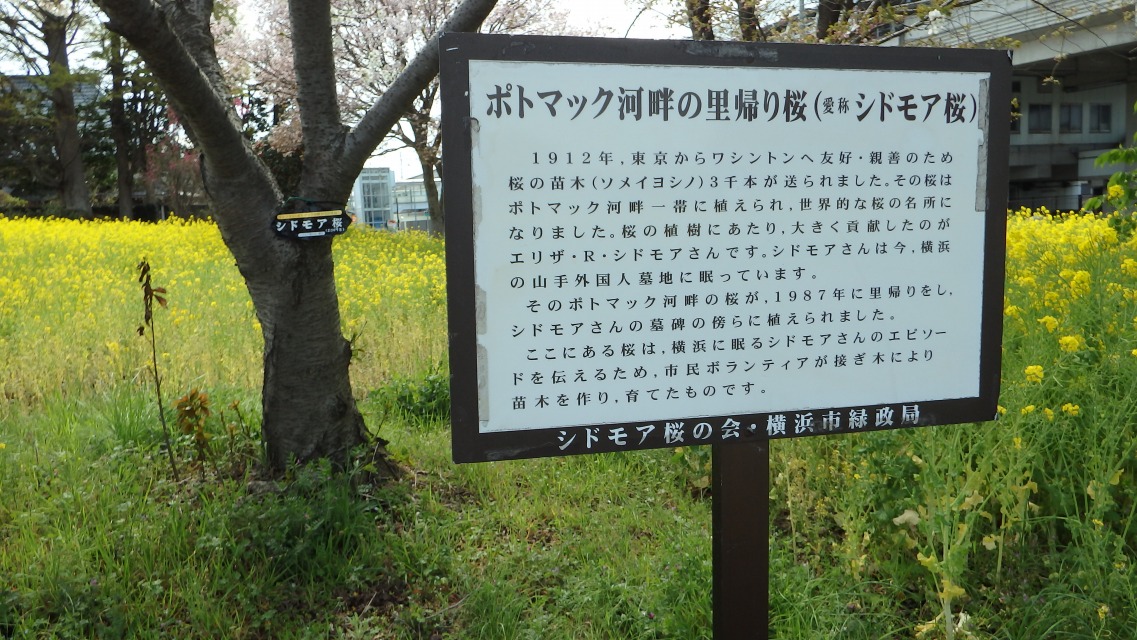

�y �|�g�}�b�N�͔Ȃ̗��A����i���́F�V�h���A���j�z

�y �|�g�}�b�N�͔Ȃ̗��A����i���́F�V�h���A���j�z�@1912�N�A�������烏�V���g���֗F�D�E�e�P�̂��ߍ��̕c�i�\���C���V�m�j�R��{�������܂����B���̍��̓|�g�}�b�N�͔Ȉ�тɐA�����A���E�I�ȍ��̖����ɂȂ�܂����B���̐A���ɂ�����A�傫���v�������̂��G���U�E�q�E�V�h���A����ł��B�V�h���A����͍��A���l�̎R��O���l��n�ɖ����Ă��܂��B���̃|�g�}�b�N�͔Ȃ̍����A1987�N�ɗ��A������A�V�h���A����̕�n�̖T��ɐA�����܂����B�����ɂ�����́A���l�ɖ���V�h���A����̃G�s�\�[�h��`���邽�߁A�s���{�����e�B�A���ڂ��ɂ��c�����A��Ă����̂ł��B�s �V�h���A���̉�E���l�s�ΐ��� �t |

||

| �^�l�c�P�o�i�i��Z���ԁj | 2025.3.25�@�m 14 �n | |

|

||

| �~�c�}�^�i�O���A�O���A�O���j�̊J�� | 2025.3.23�@�m 13 �n | |

|

||

| �^�`�c�{�X�~���i����俁^������俁j | 2025.3.18 �� 3.21�@�m �P2 �n | ||||||||||||

|

|||||||||||||

| �V���l�E�J�����j�A�i�i Silene caroliniana �^ ���ʖ��F�V���l�E�s���N�p���T�[ �j | 2025.3.13�@�m 11 �n |

�@�u�݂�Ȃ̂����炬�Γ��v�����c���i���������j���ʂ���V�H�w�܂ŎU�������B���̗Γ��ɂ͉Ԓd�����������ݒu����Ă��āA�Ԃ̎ʐ^���B��Ȃ���y�����U���ł���B�V�����̓r���Ŏʐ^���B���Ă�����ߏ��̃I�W����ɘb��������ꂽ�B�u���̗V�����́A�́A�삪����Ă�����v�Ƌ����Ă��ꂽ�B���������Ώ����Ȃ����炬������Ă��āA����ƂȂ����Ă̐�̕��͋C���c���Ă���B�V�����킫�̓y��Ńs���N�̂��ꂢ�ȉԂ��B�e�����B�u�T�ىԁE�s���N�E�t�v���L�[���[�h�Ɍ����������A�Ԃ̖��O���킩��Ȃ��B�������Ȃ��u�Ԃ̐}�Ӂv�T�C�g�ւ܂��₢���킹���Ă��܂����B�u�Ԃ����āA�����}���e�}�̒��ԂƂ킩��܂������A���O�͒m��܂���ł����B�l�b�g�Œ��ׂ�ƁA�V���l�E�J�����j�A�i�iSilene caroliniana�j�ŁA�V���l�E�s���N�p���T�[�Ƃ������O�ŗ��ʂ��Ă���悤�ł��v�Ƃ̒��J�ȉ��Ԃ��Ă����B���ӁB�������Ă��낢��ȏ�����肷�邱�Ƃ��ł����B���|�i��Ƃ��ėL���ȉԂ݂������B�u�i�f�V�R�ȁB���ɍL����悤�ɐ�������v�Ƃ̂��ƁB�Ԃ̎ʐ^���B��Ƃ��ɏォ��B�e���Ă��܂������A�^������B�e����}���e�}�̒��ԁA�i�f�V�R�Ȃ̉Ԃ̓����Ǝv����u�Ԃ��x���钷�߂��Ӂi�����j�v���B�e�ł�����������Ȃ��Ɣ��Ȃ��Ă���B�Ԃ̒��S�ɂ���A�����~�`�������ʔ����B�t�̉��ƌs���Ԏ��F�Ɍ�����B |

|

| �R�S���C�k�m�t�O���i���Č��̂ӂ���j | 2025.3.10�@�m 10 �n | |||||||||||

|

||||||||||||

| �t���T�o�\�E�i�t���T�o���j | 2025.3.7�@�m �X �n |

�@�t�̂悤�Ȓg�����������邩�Ǝv���A�Ⴊ�~������A�^�~�ɂ��ǂ����悤�Ȋ�����������B���傤�͋v���Ԃ�ɓV�C���悩�����̂ŁA�����̑����쉈���̃R�[�X���U�������B���H�e�ɃI�I�C�k�m�t�O���i�匢�̂ӂ���^�I�I�o�R�ȁj���炢�Ă���Ǝv�������A�悭����ƉԂ̃T�C�Y�����Ȃ菬�����B���������Ƃ���t���T�o�\�E�i�t���T�o���^�I�I�o�R�ȁj�Ɣ��������B���{�ōŏ��ɔ������A�L�^�Ɏc�����t�����X�l�̐A���w�ҁA�t�����V�F�i�t�����`�F�b�g�^Franchet�j�ƃT�o�e�B�G�i�T�o�`�F���^Savatier�j�̖��O���Ƃ��Ė������ꂽ�R�B�t��s�A�Ӂi�����j�ɔ����т������B�t���u���̗t�v�Ɏ��Ă��邱�Ƃ���ʖ��u�c�^�o�C�k�m�t�O���i�ӗt���̂ӂ���j�^�c�^�m�n�C�k�m�t�O���v�Ƃ��Ă�Ă���Ƃ̂��ƁB |

|

| �㖤�i���傤���j�̐ߋ� | 2025.2.27�@�m �W �n | |

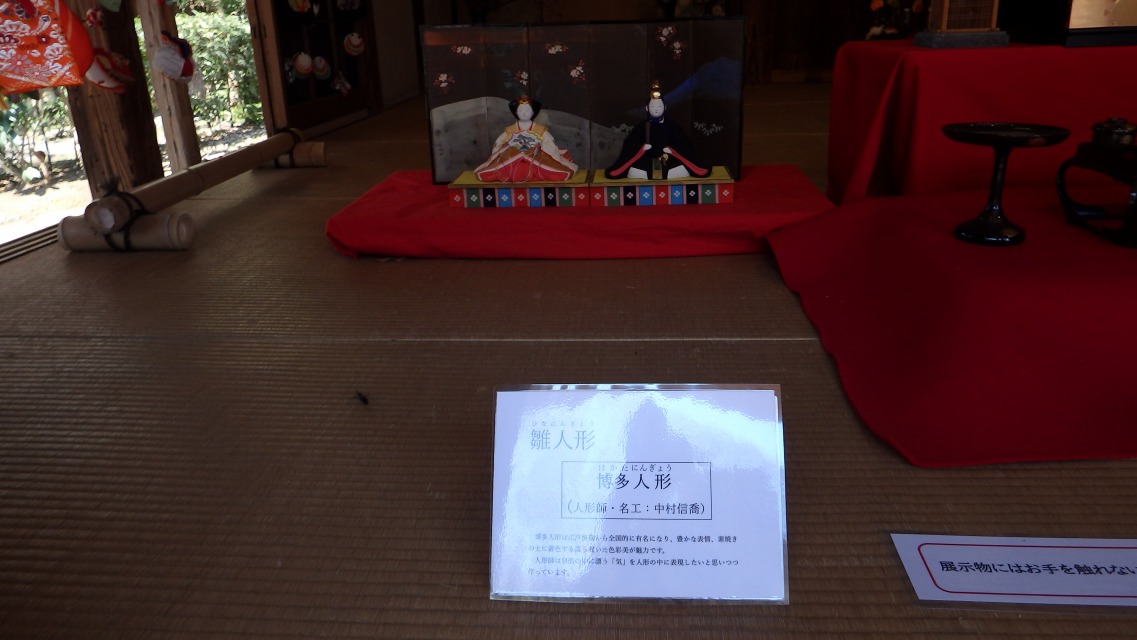

�@�u�s�}���Ɖ��v�ցu�㖤�i���傤���j�̐ߋ�v�����ɍs���܂����B�u�ܐߋ�̈�B�Ñ㒆���ŋ���R���̍ŏ��̖��̓��ł���㖤�̓��ɍs���Ă����̂��R���B���i�ւсj�͒E�炵�Đ��܂�ς�邱�Ƃ���A�q��i������j���P���i�͂炢�j���߂�s���Ƃ���Ă��܂����B�܂��A���̎����͓��̉Ԃ��炭�����Əd�Ȃ邱�Ƃ���A�w���̐ߋ�x�Ƃ��Ă�Ă��܂��v�Ƃ̂��ƁB�s�}���Ɖ��́u������ƏZ��剮�y�єn���v�Ȃ̂ł����A�������ɂ邵���␗�l�`�Ȃǂ��W�������ƁA���邭�₩�ȕ��͋C�ɕ�܂�܂��B�e�n�̂ЂȐl�`�⒘���Ȑl�`�t�̕������̍�i���W������Ă��܂��B�c�����̌��₩�Ȑ���������ĒO�����߂č��ꂽ�Ǝv����A�邵���̈��̕z�n�̌`��͗l�A�F�ʁA��̕\��Ȃǂ��ω��ɕx��ł��܂��B �@�B 5��5�� �[�߁i���j�̐ߋ�i�Ҋ��̐ߋ�j�^�C 7��7�� ���[�i���������j�̐ߋ�i���Ղ�j�^ �@�D 9��9�� �d�z�i���傤�悤�j�̐ߋ�i�e�̐ߋ�j  �k �y���l�`�i���ЂȂɂ傤�j �l�@���{�×��̓`���H�|�i�B��Η͂̑f�Ă��Ɍӕ��i���ӂ�j�������ēD�G�̋�ōʐF�������l�`�ŁA�f�p�Ȗ��킢�������̐l�X�Ɉ�����Ă��܂��B�S�y���̓y�ƁA�������邽�߂̌^������Ηe�Ղɐ��삷�邱�Ƃ��ł��A�]�ˎ���͕��m�̕��Ƃɂ��Ȃ��Ă��܂����B �k �y���l�`�i���ЂȂɂ傤�j �l�@���{�×��̓`���H�|�i�B��Η͂̑f�Ă��Ɍӕ��i���ӂ�j�������ēD�G�̋�ōʐF�������l�`�ŁA�f�p�Ȗ��킢�������̐l�X�Ɉ�����Ă��܂��B�S�y���̓y�ƁA�������邽�߂̌^������Ηe�Ղɐ��삷�邱�Ƃ��ł��A�]�ˎ���͕��m�̕��Ƃɂ��Ȃ��Ă��܂����B�@���F�u����̌É�l�`�v�^�E�F�u���s�̕����l�`�v  �k ���l�`�@�i���� �l�@�i���ւ͎R��i���ւƂ����A�]�ˁE�������{�����\����l�`�t�ł��B���ォ��l��ɂ����ėL�E���⎟�Y���q�吗�Ȃǂ̐��l�`�A�s���l�`�Ȃǐl�`���̋ɒv�Ƃ��������i�𑽂��c���Ă���܂��B �k ���l�`�@�i���� �l�@�i���ւ͎R��i���ւƂ����A�]�ˁE�������{�����\����l�`�t�ł��B���ォ��l��ɂ����ėL�E���⎟�Y���q�吗�Ȃǂ̐��l�`�A�s���l�`�Ȃǐl�`���̋ɒv�Ƃ��������i�𑽂��c���Ă���܂��B �k ���l�`�@�ە���ؐl�`�i�܂�ւ��������ɂ傤�j�l�@���s�̊ە���ؐl�`�X�͖��a�i1764�`71�j�ɑn�ƁB�����͊ۉ��Ƃ������A��X�u��ؕ����v���P������l�`�t�ł��B���l�`�A�L�E�l�`�A�䏊�l�`���͂��߂Ƃ������l�`�𐧍�A���݂��e�n�̖��Ƃɔ[�߂Ă��܂��B �k ���l�`�@�ە���ؐl�`�i�܂�ւ��������ɂ傤�j�l�@���s�̊ە���ؐl�`�X�͖��a�i1764�`71�j�ɑn�ƁB�����͊ۉ��Ƃ������A��X�u��ؕ����v���P������l�`�t�ł��B���l�`�A�L�E�l�`�A�䏊�l�`���͂��߂Ƃ������l�`�𐧍�A���݂��e�n�̖��Ƃɔ[�߂Ă��܂��B �k ���l�`�@�����l�`�i�l�`�t�E���H�F�����M���j�l�@�����l�`�͍]�ˌ������S���I�ɗL���ɂȂ�A�L���ȕ\��A�f�Ă��̓y�ɒ��F���闎���������F�ʔ������͂ł��B�l�`�t�͎��R�̒��ɕY���u�C�v��l�`�̒��ɕ\���������Ǝv������Ă��܂��B �k ���l�`�@�����l�`�i�l�`�t�E���H�F�����M���j�l�@�����l�`�͍]�ˌ������S���I�ɗL���ɂȂ�A�L���ȕ\��A�f�Ă��̓y�ɒ��F���闎���������F�ʔ������͂ł��B�l�`�t�͎��R�̒��ɕY���u�C�v��l�`�̒��ɕ\���������Ǝv������Ă��܂��B |

||

| ���R���ԉ� | 2025.2.24�@�m �V �n | ||

|

|||

| �L�Z�L���C | 2025.2.21�@�m �U �n |

�@�u�����ꂢ�݂̂��v�������Ƃ͋t�R�[�X�ŕ����Ă݂܂����B����������̂����炬�ɃL�Z�L���C������Ă����B�u������͌��̍����ނ�H�ׂ�v�Ƃ̂��ƂȂ̂ŃG�T�����ɂ���Ă����̂�������Ȃ��B�L�Z�L���C�̃I�X�E���X�ɂ��āu�ĉH�i�Ȃˁj�ł́A�I�X�̍A���Ƃ͍������X�̍A���Ƃ͔������A�~�H�ł̓I�X�̍A���Ƃɍ������Ȃ��A���Y�̋�ʂ͓���v�Ƃ̋L�q������܂��B���̃L�Z�L���C�̍A���Ƃ͔����A�B�e���͓~�Ȃ̂Ŏ��Y�s���ɂ��Ă������Ǝv���܂��B�A�蓹�u��Ռ����v��ʂ蔲�������A�n�N�Z�L���C�����ł��ĎŐ��ɍ~�藧�����B�n�N�Z�L���C�̃I�X�E���X�̋�ʂ́u���������̂��I�X�B�����D�F�Ȃ̂̓��X�v�Ƃ̂��ƁB���̃n�N�Z�L���C�́u���������v�̂ŃI�X�Ǝv���܂��B�������݂��������̂��낤���A�����̐����ݏ�Ɏ~�܂����B |

|

| �͒Í��̊J�� | 2025.2.19�@�m �T �n | |

�@�u�����ꂢ�݂̂��v������Ă�����A�V�W���E�J�������ł����B�悭����Ƌ߂��̌����̃x�����_���낤���A�����̑����Ɛ����̃y�b�g�{�g�����ݒu����Ă��āA�G�T�␅�����߂Ă���Ă����Ǝv���܂��B���W��������Ă��܂����B�͒Í��̊J�Ԃ��m���߂�U���ŁA�����̂��ߔ��Ɋ������ł������A�쒹�ώ@�ɂ��b�܂�u���������Ζ_�ɂ�����v�A���b�L�[�ȎU���ɂȂ�܂����B |

||

| �\�V�����E�o�C | 2025.2.15�@�m �S �n | ||

�@�����ƕ��������a�炢�Łu�R�����{�̗z�C�v�������悤���B�u�����Ԃ��݂̂��v�Ń\�V�����E�o�C�i�f�S�X�~�j���炢�Ă����B�\�V���i�f�S�j�̗R������������Ƃ��낢��Ȑ��ɍs��������B �@�i�Q�j�\�V�����E�o�C�̌s�ɂ̓X�|���W��̔����c������A���ꂪ�u�f�S�v�̖��O�̗R���B �@�i�R�j�f�S�i�f�c�j�Ƃ́A���|�̐��E�ł͉ԕق��c�܂œ����F�ł��邱�Ƃ�\���A�\�V�������i�f�S���j�Ȃǂ̗Ⴊ����B |

|||

| �[���j�E���i�[���j���[���j | 2025.2.7�@�m �R �n | ||||||||

�@�ȑO�A�U�����ŏo������Ԃł��B���낢��ȃT�C�g�Ō������Ă����O���킩��Ȃ��܂܂ł������A�v�����āu�Ԃ̐}�Ӂv�T�C�g�ցu�Ԃ̖��O�v�Ɓu���Ȃ̂��Ȃ̂��v��₢���킹���Ƃ���A�u�t�E���\�E�Ȃ̃[���j���[���̒��Ԃ̂悤�ł��ˁB�s�͍d���؎������܂����A���̕��ނɂȂ�܂��v�Ƃ̉����炢�܂����B���O�����Ƃɂ����������������Ƃ���A�u�[���j�E���@�z���C�g�g�D���[�Y�v�Ɏ��Ă��邱�Ƃ��킩��܂����B�Ō�́u�y�V�s��v�T�C�g�̎�c��Ђ̎ʐ^�ɍs��������܂����B���낢��ȃT�C�g�̏����W�߂�ƁA �@�u 2012�N���[���b�p���ԐR����@����ܕi��ł��B�炫�n�߂͔��F�̉Ԃ��A�炫�i�ނɂ�Z���s���N�F�ɕς��܂��B�ቷ������ƕs�����Ɣ����ۂ��܂܂ł����A���˓������𗁂т�Ə��X�Ƀs���N�F�ɂȂ�܂��B�J�Ԋ��Ԃ͏t���珉�č��܂łł����A�ĉz������肭�ł���A�~�ɂ��炫�܂��B�[���j�E���́A�����ɂ���ėt���g�t���邱�Ƃ�����܂��B�t�ɂȂ�g�����Ȃ�Ɨ̗t�ɖ߂�̂ŁA�������肹���ɂ��̂܂ܗl�q���݂Ă��������v�Ƃ̋L�q�E������肷�邱�Ƃ��ł��܂����B �@�t�����F�Ȃ̂́u�����ɂ��g�t�v�ŁA�u���˓����𗁂тĉԂ̐F��������s���N�ɕς��A�t�ɂȂ�Ηt�̗͗t�ɂ��ǂ�v�Ǝv���܂��B���O���u white to rose �v�ł��B�ʐ^���B�������������V�C�ŏ��t���a�̃|�J�|�J�z�C�ł����B�����A�����Ԃ̍炭�����ɔ����Ԃ��炢�Ă���̂��m�F�����킯�ł͂Ȃ��A�[���j�E���̕i��̐��͑z���ł��Ȃ����炢�����Ǝv����̂ŁA�ŏ�����s���N�̉Ԃ��炭�i�킪���邩������Ȃ��A�Ƃ������_�ɂ��Ă������Ǝv���܂��B �@�k 2�^9 �NjL������ �l�@�ȑO�ڂ݂��������̂��J�Ԃ����悤�ł��i��f�A�E�[�̎ʐ^�Q�Ɓj�B�悭����ƉԂт�ɔ��������ƃs���N�̕��������݂��Ă��܂��B�����Ԃт炪�s���N�F�ɕς��͂��߂����̂́A�S�̂��܂��s���N��F�ɂȂ肫���Ă��Ȃ���ԂƎv���܂�� �u�z���C�g�g�D���[�Y�iwhite to rose�j�v�̕i��Ɗm�肵�Ă�����������܂���B �@�u�Ԃ̐}�Ӂv�T�C�g�ւ͈ȑO�ɂ����₢���킹�������Ƃ�����܂��B�������J�ȕԐM���[���łƂĂ����ӂ��Ă��܂��B |

|||||||||

| �䂤���݂̂� | 2025.2.4�@�m �Q �n |

�@���傤�͕ʂ̎U�����u�䂤���݂̂��v��������B�r���A�s�}���������̉��u�����Ԃ˂݂̂��v���o�R�������A�V�����̂킫�ɔ����Ԃ��炢�Ă����B�B�e���ċA���A���������Ƃ���u�E�V�n�R�x�i���͂��ׁ^�i�f�V�R�ȁj�v�Ƃ������O�ŁA�n�R�x�Ƃ͕ʂ̎�ނƂ������Ƃ��킩�����B���r������ʂ蔲���āu�䂤���݂̂��v�ɓ���A�u���������v����u��a�x�m�����v�֕����Ă�����A���ꂢ�Ȓ������ł����B�W���E�r�^�L�i�X�Y���ڃq�^�L�ȁj�������B�W���M���O�̐l����납�瑖���Ă����̂Ŕ�ї����Ă��܂����낤�Ǝv������A�ӊO�ɂ��������ɂ��̂܂}�Ɏ~�܂��Ă����B���̏�̔����H�тƉH�̈ꕔ�̔�����������W���E�r�^�L�Ɣ��������B �@�� �ʂ̃X���C�h�V���[�Ō��� �m �摜�����F12�� �n |

|

| �t�̂����� | 2025.2.1�@�m �P �n |

�@�����������ɁA�^���s���ɂȂ��Ă���悤���B�V�C���ǂ������̂ŁA�����̎U����������Ȃ���A�����ɍ炢�Ă��鏬���ȉԂ��B�e�����B���ƂȂ��t�̖K���������悤�ȋC������B����������̒r�̋߂��̖݂ŃN���W�i�X�Y���ڃz�I�W���ȁj�������t�̉��̖̎�������ł����B�K�T�K�T�A�����t�����������鉹���������Ă���̂ŋ��ꏊ���킩��₷���B���X�͊��F�̉H�݂��������A���̃N���W�͔w���������ۂ����F�ŁA�����Â��D�F�Ȃ̂ŃI�X�Ǝv����B��ʑ̂Ƃ̃L�����������킯�ł͂Ȃ��������A�݂̈Â��ƎB�e�p�x���ǂ��Ȃ������_�Ȃ��A�������쒹�ώ@���ł��Ă悩�����Ǝv���B |

|